Drawings 10

Drawings 9

Drawings 9

い゛き゛で゛ま゛す゛ッッッ! しんどいけど!!

あんまり描いてないけどお絵描き色々載せてくワヨッ!!!!

Chapter19挿絵。この19話だけは「物語の舞台が変わった」ということを表現するためにカラーにしたのですが上手くいったのかは分かりません。20話以降をカラーにするかは周囲の評判&自分の体力気力次第でつまりまだよくわかりません。

光の中目を凝らすと消滅したネコチャンが……。

英訳版、消えたセラを取り戻すための朝倉主人公パート始まるよ~~~~

osmさんの翻訳滅茶滅茶いつも楽しく読んでいます!忙しい中本当にありがとうございますッッッ

海外の方からのレビューや感想もとっても嬉しく読んでますARIGATOU!!!!!!

以下、オマケ

夕ちゃん。最近は外ハネヘアーがブームですね。

最近は医療従事者もそうでない人もストレスフルな状況が続きます。

後日談終盤の夕ちゃんのイメージ。

三田村くんちの狆とアフガンハウンド。

疲れた…。

休みたい…。

特に理由はないが色を塗らなかったセラ

悩み事が尽きない女の子と通りすがりの心優しいゾンビ

仕事終わり社畜女の唄

身バレしちゃった側と身バレをさせてしまった側とその両者を何とも言えない目で見ている人。

実家の犬の散歩に出る蒔田。

???「アイメイクもネイルもバッチリバリバリにやっていて髪の毛に至っては結んでもない学生に患者さんはみてもらいたいと思う?」

秋の夕空、金色、はんぶんこ

彼女が安っぽい単層ガラス窓をガラリと開けると、ひやりと清涼な空気が部屋の中に入ってきた。

「ふーっ、生き返るー」

揺れたカーテンが風といっしょに彼女の頬をかすめたので、彼女は思わず笑みをこぼした。

──空気が酸っぱい黒ずんでいると散々な言われようの大都会・S宿にも、当然ながら秋は来るし、まれに清涼な空気が流れる時もある。

今日はまさにそんな日で、彼のマンションの窓から顔を出した彼女は、気持ち良さそうな顔をして窓の外を見ていた。薄い青紫の空の下にはもう夜景めいたビルの窓明かりや車のテールランプが見え始めている。

「……もっと早く開ければよかったです」

彼女が苦笑まじりに言う。

付き合って一年経ってもまだ初々しさの抜けない彼と彼女は、窓を開けるタイミングさえ上手くつかめない中、いつのまにやら部屋がとても暑くなっていることに気がついた。

ゲーム機から出る熱風で、部屋があたためられてしまったのだろう。

そのうえPCからも容赦なく熱風が出てきているのだから、部屋の中だけ夏のような温度になってしまっても無理はない。

結果、熱風に茹で上げられた彼女が窓を開けてみれば、外はすっかり肌寒い秋だった……という経緯だった。

秋の入り口とはいえ頃合いは日没後の夕方で、外の空気はそれなりに冷たい。

彼女のセミロングの黒髪や、彼女が着ている大きくて白いTシャツ型ひざ丈ワンピースのすそが風で大きく揺れている。

胸にはアメリカの地名が大きくプリントされており、少年めいた印象の強い、いわゆるカレッジロゴと呼ばれるデザインだった。

「もう全然夏の空気じゃないですね。やっとエアコンが要らない季節が来ました。

涼しい空気がほら、こんなに」

激しく行きかう車のヘッドライトやテールランプの光をちらりと見た後に、彼女は部屋の中に目を戻す。

彼女の目線の先にはテレビの前の床に座り込んだ彼がいて、彼がとても眠そうな目をしているのは、元々の顔立ちもあるが、単純に本当に眠くなっているからだった。

「……眠い」

「寝ればよかったのに」

「ゲームをやっている人間の横で寝るのは失礼だろう」

「そんなこと、今この瞬間まで考えてもいませんでした。気にしないで良いのに」

彼女がそう言ってくすくすと笑い、ゲームで凝り固まった肩をほぐすようにうーんと伸びをする。

そのひょうしにスカートの

「ゲームしてたらお腹すいちゃった。さっきコンビニでプリン買ってきたんですよ。ちょっと遅いけど、おやつにしましょう」

と、言いながら、彼女はすたすたと台所に向かう。

目の前を横切る白くすんなりした足を、彼は思わず目で追った。もちろんすぐに頭を振って目をそらしたが。

彼女はそんな彼の様子に気づいた風もなく、冷蔵庫の前でしゃがみこみ、ふっと彼の方を見て、

「

「……君のを半分貰っていいか?」

「え、蒔田さんの分も買ってありますけど」

「半分がいいんだ。

夕食前だし、丸ごと一個食べるのは健康に良くない。半分だけ欲しい」

「ダイエット中の女子高生みたいなことを言うんですね……いいですけど」

なぜか恥ずかしそうに目を伏せてしまった彼を見て、彼女は思わず苦笑する。

そういえばポテチもあったといいながら、彼女は冷蔵庫前に置いていたコンビニ袋からポテトチップスを取り出した。すると、彼がとても言いづらそうな様子で、

「……それも、できたら半分貰」

「もうはんぶんこする意味なくないですか?」

堪えきることが出来ずに彼女はくすくすと笑いだした。

それでもはんぶんこには応じる

「じゃあはんぶんこしちゃいましょうね。ええっと、丁度いいお皿はどこかなー……ってなんですかこれえっ!?」

彼女の大きな声に、彼が顔を上げる。

彼女が両手に持っていたのは金ピカのお茶碗だった。

「なにって……牛丼屋の茶碗だが?」

彼はいたって冷静な表情で、なぜ彼女が驚いているのかも分からない風に首をかしげる。

「えっ……一体なんで牛丼屋の金のお茶碗がこんな所に……? ひょっとして盗んで来ちゃったんですか?」

「失敬な。ちゃんとスタンプを集めて貰ったんだ」

「スタンプを集めて貰ったって……二個も?」

「二個もだ。悪いか?」

馬鹿にされているのかと思って少しムッとした顔をする彼だったが、しかし彼女が純粋に驚いているだけだということに気が付いて表情を戻す。そしてばつがわるそうに頭をかきながら、

「……昔から、そういうのが好きなんだよ。ドーナツ屋でポイント集めて弁当箱を貰ったりするやつが」

と、ため息をつく。その説明に彼女は納得した風に頷いた。

「そういえばありましたねえそういうのが。なんだか蒔田さんの意外な一面を知って得した気分です」

「意外かあ? 昔は太ってたって言っただろ。mottainai精神とポイントに執着した人間は、大体無駄なカロリーを摂り続けて太りまくる運命にあるんだぞ」

「過去に太っていたことがあるって情報だけでポイント大好き人間だなんて予測できるわけがないじゃないですか……。

うわーあのパン屋さんこんなグッズ出してたんだ……本当にチェーン店とポイント集めが好きなんですね……ってわあっ、餃子屋さんのもありますよ! 底に『令和記念』ってプリントされてる!!」

一見クールで何事にもこだわりがなさそうな彼の食器棚が無料のオマケ陳列庫のような様相を

彼は苦笑しながら起き上がり、きゃいきゃい言いながら皿やコップのロゴを確認している彼女の側にしゃがみ込んで事情を説明する。

「……今はもう潰れてしまったが、二丁目の某老舗スーパーでは、ビールやらウイスキーやらのオマケについてるグラスを全部取ってしまっていてな。その取ったやつを、レジの前の段ボールに入れて無料で取り放題にしていていたんだ。その時に貰ったやつが色々あるんだよ」

「なるほどどおりで。

蒔田さんてお酒は飲まないのになんで家にビールグラスなんかあるんだろうと思ったら、そういうことだったんですね。

……そういえば、Tシャツもゲーム制作会社が無料配布しているようなのをそのまま着ている時がありますよね?」

「それは職業柄だなあ。ゲームイベントのビジネスデーにはそういうのがよく配られているから、どうしても企業のロゴが入ったTシャツが多くなるんだ。グラフィックボードのオマケに付いてくるときもあるし……捨てるのはもったいないだろ?」

「それは確かに」

嘘か本当か分からないようなことを言う彼と、真偽の判断のしようがないのでとりあえず頷く彼女。

……と、彼女はふと思いついたことがあるらしく、金の茶碗を両手に持ったままこういった。

「蒔田さん、牛丼屋に行きませんか? お腹がすきました」

「唐突だな」

「唐突じゃありませんよ。これ見てたら行きたくなりました。私、もう随分牛丼屋には行ってないんです」

と、彼女はずずいと金ぴかの茶碗を彼に突き出す。しかし彼は気乗りしない様子で顔をしかめている。

「……いや、その、健康に悪いからい」

「令和記念のラーメン丼ぶりが家にある時点で、健康も何もないと思いますけど? 手遅れですよね??」

「うっ……」

「健康のことは明日から考えましょう。牛丼屋に行きたいです。牛丼屋が良いです。煮詰まってからくなった味噌汁が飲みたいし、牛丼には卵とか乗せたいです」

「牛丼屋……」

間近に差し出された二つの金色の茶碗を見つめながら、彼は困惑気味に目を瞬いた。

眠気でぼんやりした頭を振って、SNSで見た男女関係にまつわるあんなご意見こんなご意見を思い出す。

……そして、書き込まれたご意見の一つに、

「婚活デートの時に『牛丼屋で良い』って言ったら本当に牛丼屋に連れていかれて超ムカついた~。普通もっとマシな代案示すでしょ!?」

といった内容のものがあり、牛丼屋擁護派とそうでないものに分かれて大炎上していたことを思い出した。

ちなみに炎上した本人は「ファーストフード理論を使っただけ! そんなことも分からない相手が悪い!」と居直っていた。

……ちなみにファーストフード理論とは『最初に最低な選択肢(ファーストフード屋に行くこと)を提示するとその選択肢を避けるためにみんなが代案(小粋なカフェやイタリアン料理店など)を出し始める』とかいう、これまた一時期ネットで流行った理論である。議論を活発にするためのトリックらしい。

彼はしばらく天井を見上げて考え込んだ後、目の前の彼女に目を戻して、彼女の名前を静かに呼んだ。

「……

「はい?」

「……俺は、ちゃんと言ってくれないと分からない。本当はどこに行きたいんだ?」

「え?」

「前にも言ったが、俺は察するということが出来ないんだ。良いと見せかけて実は駄目とか、駄目に見せかけて実は良いとか、そういうなぞかけみたいなコミュニケーションはやめてくれ」

「なぞかけ……? 私は牛丼屋に行きたいだけですが……」

「本当か? それはあの有名なファーストフード理論なるものを使った引っ掛け問題じゃないのか? 牛丼屋に行きたいと見せかけて、実は小粋なカフェやイタリアン料理店などに行きたいんじゃ」

「そんなこと、今この瞬間まで考えてもいませんでした。気にしないで良いです。牛丼屋が良いです」

彼女がふるふると首を振ると、彼はようやく緊張を解いた風にため息をつく。

「……分かった。夜は牛丼屋にしよう。一体何が楽しいのかよく分からんが」

「だから、そんな深いこと考えてないですってば。ゲームでゾンビを殺すときにゾンビを殺すこと以外のことなんて考えないでしょう? それと同じですって。

よしっ、そうと決まればパッパと行きましょう。善は急げです!」

と、言いながら、彼女は手早く食器を片付けて、居間の床に脱ぎ捨てていたスキニーデニムを履き始める。

彼はぼうっとした表情で数秒それを見ていたが、すぐにハッと目を見開いて、

「……はあああああっ!? い、今まで脱いでたのかそれ!?」

「だって暑かったし」

「だからって普通脱がないだろ! どおりで今日は妙に肌色比率が高いと……!」

「だって暑かったんですってばー。どうせ太ももまで丈のあるデザインのおっきなシャツだし、このままワンピースとして着る人もいるようなシャツですから、別に変じゃありませんよ?」

と、彼女はズボンを履く手を止めて口元をとがらせる。

「蒔田さんてば眠くてボケボケしていたから、私が脱いだことに気づいていなかったんですね。そうですよ、鈍感な蒔田さんは気づいていませんでしたけど、ずっと生足状態でしたよー。

ついでに今日のファッションについて説明すると、今日着ているのはこのまま寝巻にも流用できてしまうお泊りデート特化型勝負服で、メンズライクなビッグシルエットと飾り気のないカレッジロゴであざとさを出さずそれとなく彼シャツ感を演出する優秀なファッションアイテムでほらココとか超凄くないですかどんな肩でも華奢に見せる絶妙な切り替えのドロップショルダー!」

「うるさい服オタク! ドヤるのはズボンを最後まで履いてからにしてくれ!!」

と、彼はあわてて彼女から目を逸らし、机の上のスマホを手に取って乱暴に自分のズボンのポケットに突っ込む。彼女はけらけらと笑いながらスキニーデニムを履き終えて、ショルダーバッグを肩にかけた。

……ちなみに今から行くのは電子マネーが使えるタイプの牛丼屋なので、持ち物はスマホひとつで事足りる。

二人して窓を閉めてテレビの電源を切って、部屋の電気も落とす。あんなに暑かったはずの部屋が、それだけで一気に寒々しい雰囲気になる。

エレベーターのない外廊下は冷えた空気が漂っていた。

「──……あ、そうだ。寒くなってきたせいかどうかは分からないんですけど、今インフルが物凄く流行っているので気を付けてくださいね」

マンションの外の階段を下りながら彼女が言った。

「感染者のくしゃみや咳で飛沫が飛んで、それが目や鼻や口の粘膜から入っちゃうと感染してしまうんです。

感染経路は

インフルエンザウイルスは次亜塩素酸スプレーじゃ死なないので、殺菌用のアルコールスプレーを家に置いておくと万が一の時便利ですよ。連中はアルコールで倒せるのです。

「……悪い。さっきの衝撃から立ち直ることが出来ていなくて、話が全然頭に入ってこない……」

「ええー」

「だから、済まなかったって。……でも本当に似合っているな、それ」

それ、と言って、彼は彼女のTシャツワンピースを指さした。

珍しく彼から服装をほめられて彼女は顔を赤くするが、夕闇の中では目立たない。

階段を降り切った後に彼女は口元に笑みを刻んで、彼の手をとってつないで歩き始める。

彼女が上を見あげると、頼りない半月が空に浮かんでいる。

彼女は手をつないでいないもう一方の手を月に向かって伸ばしながらこう言った。

「牛丼、半分こします? 健康が気になるんでしょう?」

「……それは嫌だ。牛丼は一人一杯と決まっている」

「それもそうですね……あ、そういえば、なんで二つも金ピカのお茶碗があったんですか?」

月に伸ばした手を下ろして、彼女は彼を見てそう言った。

その瞳にはなんとなく何かを面白がっているような様子がある。彼はそんな彼女からついと目を逸らしながら、

「……来客用だ」

「ふうん、そういうものですか」

「……。……君用だ」

「やっぱり!」

ため息混じりに白状する彼と、嬉しそうにパッと笑いながら、繋いでいた手をほどいて彼の手に抱きつく彼女。

「普通二個も集めないよなって思っていたんです!!」

「歩きにくい」と仏頂面で言う彼に「いいじゃないですか」と言いながら、彼女は彼の腕に抱きついたまま尚もケラケラ笑っていた。

「別にいいだろ、二個あったって」

彼が彼女の額をごくごく軽く小突けば、「だって可愛くて」と彼女は何とか笑いを収める。と、次の瞬間彼女はぱっと彼から体を離して、はしゃいだ風に小走りになって、彼の数歩前を歩きながらこう言った。

「今度は家で鍋をやりましょうね。そうしたら鍋ははんぶんこできるし、あのお茶碗だって使えますから」

「……だな」

「あーあ、もっと早く思いつけばよかったなあ。

あのスーパーは潰れちゃったけど、他に良いスーパーがあるといいですね。というか新宿ってスーパーあるんですか?」

「あるぞ割と」

と、言いながら、彼はポケットに突っ込んでいたスマホを取り出して操作した。

「……ほら、スマホで検索しただけでこんなに」

「わー、ほんとうだ! 良かった、これならデパ地下に寄らずにおっきい白菜が買えますね。帰りにここに寄ってみませんか? デザートを買いましょう!」

静けさとは程遠い明治通りを歩きながらスマホをのぞき込んで、彼女が笑う。

「……冷蔵庫にプリンがあるだろ」

彼は思わずと言った様子で苦笑しつつ、彼女の手をつなぎ直した。それに気づいた彼女が彼の方に頭をもたせる。

「そういえばそうでした。……プリンは、はんぶんこ?」

「半分だな」

「分かりました。……へんなの」

完全に笑いのスイッチが入ってしまったようで、彼女はまだくすくすと笑っている。もう彼も突っ込む気はないようで、ただ笑って彼女の手を引いている。

いつのまにやらもうすっかり夜で、副都心の景色はすっかり夜景へと装いを変えていた。

激しく車が行き交って、テールライトとフロントライトが交差する中、果たす当てのない約束を幾つも重ねながら、今日も彼と彼女は生きる。

断じて熱中症ではない・2

さて、彼はしばらくぼんやりとした表情で窓の外の景色を眺め続けていたが、やがてそうすることにも飽きたらしい。

青い空からふっと彼女が操作しているスマホの画面へと目を転じた。

彼女はどうやら、先ほど撮っていた浴室中の画像をいじっているようだ。

(なんだろう……あれはさっき撮っていた写真と……何か文章を打ち込んでいる……?)

と、ぼーっとしながらそこまで考えた彼は、やがてハッとした顔になり、彼女が『アップロード』と表示された部分をタップするよりも早く、慌てた様子で彼女からスマホを奪い取った。

「──ちょっ、ちょちょちょちょっと待て! 君は一体この写真をどこに載せるつもりだったんだ!?」

「え? SNSです」

「S……NS!?」

と、驚きのあまりよく分からない部分で言葉を切ってしまう彼と、スマホを取られてもあまり気分を害した様子を見せず、きょとんと目を見開いている彼女。

彼はそんな彼女を見て一瞬(可愛いなあ)と和んだが、すぐにそれどころではないと口を開いた。

「断る……断固断るっ!!」

「ええー、何でですか? みんなやっていますよ? 顔は見えないようにしていますし、別に裸でもないし、大丈夫ですよ、安全ですよ」

「……ものすごく当たり前なことを言うがな、皆がやっていることだからって安全だとは限らないからな……?」

そういえば彼女は『超』がつくほどの情弱だった……と、彼は今更ながらそんなことを思い出す。

がっくりと肩を落として、疲れた風のため息をついた。彼女はそんな彼を見上げて困惑気味に目を

「よく分からないけど、そんなに嫌ならやめておきます」

写真を友達と共有できないのは残念だと言いつつも、彼を傷つけることも彼女の本意ではないようだった。

「じゃあ、私だけうつってるやつだけをアップしますね。それなら大丈夫ですか?」

「……分かった。それでいいならそうしてくれ……」

と、彼はため息をつきながら頷いた。

プライベートで撮った写真のアップロードなど全面禁止したいくらいの気持ちだったが、好奇心が強い盛りの女の子に対して何もかも禁止するのも気の毒だ。年寄りじみた慎重論を振りかざしたいわけではないし。

「……しかし、そんなに何でもかんでもSNSにアップしてどうするんだ? 一体何を楽しむっていうんだ」

「近況報告になって便利ですよー。

今は皆別の職場で働いてるけど、こうやってお互いの写真を見ていると、あぁあの子もこの子も元気そうだなーって安心できるんです。それに、他の子がどんなイベントに行ってきたかなんてことも分かるから、それなら似たようなイベントがあったらさそってみようかなーって思うきっかけにもなったりして」

「なるほど」

「そういうこと、やってないんですか?」

「やってないなあ……。

俺の母校は休憩時間の教室で火のついたトイレットペーパーを投げるゲームが始まったり、トイレで古典的なカツアゲが発生しているような世紀末世界だったから、元同級生同士がSNSで繋がって連絡を取り合うなんて発想がなかったよ……。

大学時代は高校時代に好きなように活動できなかった反動でものづくりに打ち込みすぎて、人間関係を作る心の余裕なんかなかったし」

「うっ……そうだったんですか……。

あ、あとそうだ、こういうのってたまに見返すとアルバムみたいで楽しくなったりしません? 昔こんなことがあったなーって思い出しながら写真を見ていると、それだけで嬉しい気持ちになっちゃうじゃないですか」

「……そういうのもないなあ。

ウチは両親ともに仕事で不在がちだったからアルバムなんてものもなくて、そういうのを見て楽しみたいなんて発想がそもそもなかったよ……」

「……そうだったんですか……」

と、彼の悲しい過去を思い出した彼女は少しひるんだが、すぐに立ち直って彼に自分のフォトストリームを見せる。

「じゃあ、いまからそういうのを作っていくのも楽しいかもしれませんね。SNSにはアップしていないけど、私たちの写真だけでももうこんなにありますよ。

秋の打ち上げの時の写真とか、ゾンビゲーの荒野が広がっている世界の写真とか、冬に一緒に鍋をやった写真とか、夜勤明けに病院の裏口前のご飯屋さんで待ってくれていた時の写真とか……あと、他にも一緒にやってるゲームで面白いことが起きた時のスクショもこんなに」

「……なるほど、これは確かに楽しいのかもしれないな。つい最近のことなのに懐かしくなってくる」

と、彼は彼女のとなりに腰をおろし、彼女の操作するスマホの画面を見て目元をほころばせた。しかしふっと不思議そうな顔になり、

「それにしても、これらの写真はインスタにアップしていなかったのか……何でもかんでも上げるってワケじゃないんだな」

「あ、はい。

ただのデートの記録は恥ずかしいから上げません。彼氏がみるからにカッコいいと、普通に撮って上げるだけでも自慢みたいにもなっちゃうし。さっきのはインスタ映えするやつだったからついつい載せちゃいたくなっちゃいましたけど」

「……違いがよく分からんが、そういうものなんだなあ……」

と、彼は孫の話を聞くお爺ちゃんのような気持ちになりつつスマホをいじる彼女を見ていたが……ふと、なんの脈絡もなく、前に知り合いが話していた雑談の内容を思い出した。

──パパ活女子(最近の言い回しで言うところのPJ)は、しばしば贅沢なリゾートホテルや都市部の超高級ホテル、一人あたり二万三万五万円もする豪華レストランなどで自撮りをして、その写真をSNDなどにUPするものなのだそうだ。

そして、その写真の大部分が『その女の子一人』の自撮りなのだとか。

どう考えても若い女の子がひとりで行けるような場所ではないのだから、背後には必ず出資者というか、貢いでいる男がいることは確かである。しかし、パパ活女子はそのホテル代や食事代を出してくれたオッサンと一緒に写った写真は絶対にSNDにUPしない。

……なぜならば、オッサンは別にSNS映えしないし、画面の中に入れたくないし、そもそもPJは大してオッサンのことを好きでもないからだそうで……。

(それでも金を払う男がいるってことを聞いて、何とも言えない気分になったんだったなあ……あんな惨めなことをやりたがる奴の気がしれん)

と、そんな話をよりにもよって今思い出してしまい、彼はもの凄く複雑な気持ちになった。

……彼女が今みんなと共有しようとしている写真にも、当然彼は映ってない。当たり前だ。さっき彼がやめろと彼女に言ったのだから。でも俺別にパパ活のパパじゃねえし。年の差はちょっとあるし、保護者っぽい振る舞いもしてるかもしれないけど、でも俺別にパパじゃねえし……。

「……やっぱり載せよう」

「へ?」

「顔は伏せて載せようとしていたんだろう? なら構わん。本当はネットにアップされるのは非常に不本意で仕方ないが、パパ活のオッサンと似たような存在になるのはそれ以上に嫌だ。何か嫌だぞ」

と、言いながら、彼は彼女のスマホの中をのぞきこむ。

「どうせ君の写真を見ているのなんて君の友達くらいなものだろう? それならまぁ……ってなんだこのフォロワー数は!」

「え? がんばって考えた服のコーディネートを床の上に載せて写真撮って加工したらこれくらい行きませんか?」

「行かないって……。

そういえば君はめちゃくちゃフォロワーが多いんだったな……いやでもこれ、前より増えてないか……?」

彼はぎょっとした顔をしつつ、彼女のスマホをまじまじとのぞき込む。

「大したことありませんよ。でも友達も確かこんなもので……ってあれ? この子は二桁ですね。この子も……私くらいなのは二、三人かあ」

「一桁二桁が普通だし、君クラスまでフォロワーが増えるのは異常なんだよ……ていうかなんで君のこの写真でこんなにフォロワーが増えるんだ……」

彼は

「……やっぱりやめよう。

顔をうつしていないとはいえ、情報流出のきっかけはどこにあるか分からないしな。それよりどこか、二人の写真を共有できる場所があるといいのかもな……」

色々なことを考えた後、彼は首を振りつつそう結論づけた。

「え? カップル共有アカウントをSNSに作るって話ですか? ツイッ〇ーとかに?」

「なんかやだなあそれも。共同アカウント開設後三か月で別れてカップルの墓場状態になってアカウントが放置されている、みたいなあるあるネタを思い出さないか?」

「まあそれもそうなんですけど……でも、カップルの写真共有専用のサービスとかってすぐにサービス自体が終了しそうで不安になりません?」

「あー、まあそれもなあ」

「ていうか、なんでいきなりそんな話を」

「いやなんか、俺がパパカツ女子に群がるパパみたいに見えて嫌だなーと思ってしまってだな」

「なにそれ……」

と、彼女はふいに低い声で呟いた。

その声の低さに彼が違和感を覚えるよりも早く、「なんでそんなこというんですか」と彼女は付け足す。

「いやそれは」

と、彼は答えようとした。

だが彼が何かいうよりも早く、彼女はそのままとん、と飲みかけのサイダーを床に置く。勢いよく置かれたせいで、サイダーがまた少しだけ泡立った。

「修一さんは……そんなのじゃないです」

「いや、それは分かっているんだが」

「そんなのじゃないです!」

彼女はそう言って彼にとびかかり、家の壁に押し付けた。壁ドンだ。あまりにいきなりすぎたので、彼はきょとんと目を見開くしかない。

一体どうして突然彼女が怒ったのか彼は考えようとしたが、サイダーが泡立つ音がやけにはっきりと聞こえて考えがまとまらない。……ちなみに今更すぎる話だが、彼の名前は修一という。

「修一さんは、そんなのじゃないもの……」

混乱している彼の手を彼女が握る。

彼女の

──これはあくまで余談だが、看護師は患者の安全を守るために、ケアの前後の手洗いを

「私たちの関係をパパ活なんてものになぞらえるなんて酷いです……ただ単に、お互いの年齢が分からない場所で出会ったってだけじゃないですか。命懸けで助け合っているうちに、後に引けなくなっちゃっただけじゃないですか」

「

と、彼は呟いた。

……これもまた今更すぎる話だが、彼女の名前は夕という。夕方と書いてゆう。お互いを本当の名前で呼び、呼ばれる関係になるまで随分な時間がかかった。恋人同士になっても、いやむしろなった後の方が気恥ずかしくて、デート中一度も名前を呼ばずに済ませてしまった日さえある。

そんな理由もあって名前を呼ばれると嬉しがるはずの彼女はしかし、今は眉間にしわを寄せて、口をへの字にして怒っている。

「なんでそんなこと言うかなあ……あ、分かった。熱中症で頭がおかしくなっちゃっているんでしょう?」

「え?」

「もっと頭も体も冷やさないといけませんね……もう一回お風呂、入りませんか?」

「いや、でもさっき水着も洗濯機にかけて……」

と、彼が言いさした時、洗濯機が今までよりいっそう大きな音を立てた。

洗い・すすぎモードが終わって脱水モードにでも入ったのだろう。

「……ね?」

彼女はそう言って彼を壁ドンしたまま恰好のまま見上げる。

なにが「ね?」なのか分からないが、彼女は普段のニコニコ顔ではなく、何となく怒ったような表情をして彼の手を掴んでいる。その顔はかなり赤い。

……ひよっとして熱中症なのだろうか、と、彼はトンチンカンなことを考えた。水風呂に長時間入ってその後ピンピンしていたのだから、それは考えにくいことだ。

だが、彼がそう考えてしまったことにも一応の理由はあって、普段の彼女はこんな風に大胆な誘いをかけたりはしないのだった。酔っている時は別だが、しかし、普段の彼女は絶対にしない。

よき家庭の介護者であることに必死だった彼女には、それ以外の経験があまりに少ない。せいぜいが家で出来るゲームと、女友達とイン〇タ映えする写真を撮って遊んでいた程度のものだったと彼は聞いている。

「私の気持ちを分かってもらうためにも、もう一度お風呂に入り直さないといけませんね……」

と、彼女は言っているが、彼にはほとんど聞こえていなかった。洗濯機は相変わらずガタゴトと音を立てている。ガラス窓の向こうには、相変わらずコバルトブルーの空と黄金の日差しで出来た世界がある。

……だがその何もかもが、彼の意識には入ってこない。

(俺は一体どうしたらいいんだ……)

彼はただ彼女の手のあたたかさだけを意識してしまっている。

彼女の

そのことを以前の彼が指摘したら、余ったハンドクリームを塗りつけているせいだろうと彼女は前に笑っていた。

(妙に喉が渇くな……)

彼はごくりと喉を鳴らす。彼女の体がとても近い。そんなことを考えているうちに、座ったままの彼女が彼の体にもたれかかってくる。適度な重さが気持ちいい。

それにしても喉が渇いた。さっき水を飲んだばかりなのに、ひょっとしたらこれは本当に熱中症なのかもしれないと、彼は混乱気味の頭で考える。

しなだれかかったままの彼女の手をほどいて、手を握り直した。こんなに触りたくなってしまうのがハンドクリームのおかげだとは彼にはとても思えない。何しろ手首以外も手首と同じくらい手触りが良くて、いつまでも触りたくなってしまうくらい気持ちがいいのだ。それに、たとえガサガサであったとしても、彼は彼女の手を握るのがとても好きだった。

手に限らず、能天気そうな笑顔も、やさしげな目元も、「いつも眠そうで無愛想で取り付く島がない」と人から言われがちな自分にひるまず楽しいことをたくさん共有しようとしてくれる一生懸命さも、彼女の何もかもが彼は好きだった。

さっきから自分らしくない考えばかり思い浮かぶからだ。

混乱した彼はその原因を精査することなく、すべては熱中症のせいであると判断した。断じて彼女の手首がすべすべして気持ちいいからではない。シャンプーをしたての彼女の髪からいい匂いがしてくるからではない。

すべては熱中症のせいで、他に何か理由があるとしたら、今窓から見えている空が鮮やかなコバルトブルーであるせいだ。

「太陽が眩しかったから」という理由で殺人が発生した小説があったのだから、「空が青かったから」という理由で自分たちが恋人としてのあれそれをする日があってもいいじゃないか。そうしよう、そういう方向性で行こう。

(第一、ただの水風呂じゃないか)

……と、彼は彼女の体を抱きしめながら、言い訳がましく考える。

なぜ彼女が怒っているのか誘っているのか皆目見当もつかないが、恋人同士なのだから断る理由は特にない。合意の上の行為なのだから、何一つ問題はない。彼女の体調だけが心配だったが、でも、こんなに怒って壁ドンなんかやる元気があるのなら案外大丈夫なのではないか。

……と、沸騰した頭でそこまで考えた後に、彼は自分が抱きしめている彼女の体に視線を戻した。

そして、はっと息をのむ。

……彼女がよく分からない理由で不機嫌になった理由、唐突な行動に出た理由、『すべてが理解できたから』だ。

(……寝てる……)

大好きな彼に抱きしめられて、彼の体にもたれたまま、彼女はすうすう眠っていた。

夜勤明けで睡眠不足気味の彼女はいつもより少し我儘で、夕方が近づくにつれてだんだん無口になっていき、むすっとした表情になり、いきなりガクっと寝てしまう。

……唐突によく分からない理由で怒り出したのも、普段はやらないようなこんな誘い掛けをしていたのも、十中八九彼女がとてつもなく眠いからだった。

自分の家で女の子が寝てしまったら、人によってはこっそりエロいことをしようとするのかもしれない。

……だが、パパ活のオッサン程度の人種でさえ「惨めだ」と蛇蝎の如く嫌っている硬派でプライドの高い彼は、勿論そんなことはしたこともなかった。途方に暮れた気持ちのまま、しばらくの間窓の外を見て遠い目になる。

(……もうこれは……寝かせておくしかないな……)

と、空の青さを見て冷静さを取り戻した彼が、そっと体を起こして彼女をベッドに運ぼうとすると、彼女がびくっと目を開けて立ち上がった。

「へっ……? 私、今寝ちゃってました!?

駄目ですよ逃げちゃ、パパ活だなんてバカなことを言っている人に、私の気持ちを分からせてやるんだから……ふふっ、十分後にお風呂場に来てください……本当のエロい女というものをお見せしてやりますよ……」

「やかましい! 一体何を言っているんだ君は!」

……彼女は体は起きているが脳が半分寝ているせいか、相当にトチ狂ったことを口走っている。

優しげな目は潤んでぼうっとしているし、変な方向を見ながらへらへらと笑っている。どう見ても人としての知性も理性も帰省中だ。

「ちょ、ちょっと待て! 落ち着け……落ち着くんだ! ていうか寝ろ!」

と、彼はお風呂場に行こうとする彼女を慌てて力づくで止めた。が、彼女は「やだー」「だーめ」と首を振るばかりで、納得して動きを止める気配もない。これではまるでゾンビである。こんな状態でお風呂に行かせたら秒でおぼれる危険があるので、絶対に行かせるわけにはいかない。

「止めないでください……止めないでください! 私はちゃんときちんとしっかり冷静です!」

「うるさい! 変な日本語を使うな!」

と、彼は一向に言うことを聞こうとしない彼女を叱り飛ばしつつ、必死になって考える。

(一体どうしたら……俺は一体どう答えればいいんだ……!)

彼は彼女を必死になって抑えたまま、とても悩み、葛藤した。

──脳が半分寝ているとはいえ、今の彼女は酔っていない。酔っていない彼女がこんな風に誘いかけてくるのは本当に珍しいことで、それをバッサリ断ってしまえば彼女の心が傷つきかねない。それは出来れば避けたかった。おとなしく安全な場所で寝落ちしてほしい。

まったく夜勤と言うものは、どうしてこうも過酷に無残に労働者の脳を破壊しつくしてしまうのだろう。若い女の子が背負うにしては、あまりにむごすぎる業でありやしないか。

……と、数十秒ほど思い悩んだのち、自分と彼女の自尊心を守るために彼が出したパーフェクト・アンサーは以下の通りである。

「……その、ゲームがいいんじゃないかな……」

──そんなわけで、今日も写真は増え続けている。

▪️熱中症予防のための水分補給として、日本スポーツ協会は0.1~0.2%の食塩(ナトリウム40~80mg/100ml )および糖質を含んだ飲料を摂取することを推奨しています。特に1時間以上の運動をする際には、4~8%の糖質を含んだものを摂取しましょう。

冷えたイオン飲料や経口補水液のほか、自分で調製する際には1リットルの水、ティースプーン半分の食塩(2g)と角砂糖を好みに応じて数個溶かしてつくることも可能です。暑い日が続きますので、熱中症にはくれぐれもお気をつけ下さい。

断じて熱中症ではない・1

二人とも完全に油断していた。

とある夏の、土曜の昼下がりのことである。

その日のS宿駅西口にある某ビルの温度計は、36度を示していた。

それ自体は特に珍しいことでもない。

しかし、そんな酷暑日ともいえる日に、彼と彼女はエアコンが壊れている飲食店にうっかり入ってしまい、ならばすぐに出ればいいものを、「少しなら大丈夫なのでは」と二人で話しながら料理を待っていたら、思いのほか待たされてしまった……という出来事は、二人にとって完全に予想外のことだった。

ちなみにエアコンは最後まで壊れたままで、待っていた料理はアツアツのラーメンだ。

──……つまり、汗をかきすぎた。

「……このあとどうなってもいいや、ってくらい濡れちゃいましたね……」

彼女と彼がため息をつきながら店を出ると、入る前と同じく強烈な日差しが路上と人々を焼いていた。

汗だくになってしまって体に張り付いた自分のシャツワンピースをけだるげにつまみながら、彼女はため息をつく。いつもは笑顔を絶やさない彼女だが、流石に暑さで参ってしまったようだ。頬がバラ色になっている。

「こういうのって、アレを思い出しません? 子どもの頃の、下校途中に傘持ってないのに土砂降りの雨が降ってきた時の十分後みたいなアレ」

「あーあったなーそういう時。確かに限界まで濡れて、何もかもがどうでもよくなった記憶があるような……」

と、彼は彼女に負けないけだるさを漂わせながら答える。

──涼しげな目鼻立ちをしているのだが、今の彼は流石にどこからどう見ても暑そうだ。ゲーム開発者である彼は、常にエアコンの効いた室内でPCモニタとにらめっこな生活をしているため、暑さにはめっぽう弱い。

「大丈夫ですか? なんだか眠そうでだるそうですよ」

「看護師は人の変化に気づくのが早いなあ。でも、俺が眠そうなのっていつものことじゃないか? 会う人会う人から言われているし」

「いやなんか、いつも以上に眠そう……というか、辛そうです。熱中症に気をつけないと」

「それを言ったら君の方が心配だな。頬が真っ赤になってるぞ」

彼はそう言いながら交差点前の赤信号で立ち止まって彼女の頬に触れる。彼女はそれに情けなさそうな笑みを浮かべて答えた。

「ラーメン屋さん、暑かったですもんねえ。味は美味しかったんですけど……」

「前から君が行きたがっていたから連れて行きたいと思っていたんだが……なにも今日無理して行くべきではなかったのかもな」

普段は行列が出来ている店なので、エアコンが壊れて「並ばなくて済んでいいのでは」と思ったのがいけなかった……と、生真面目な彼は自分の選択を反省しきりだ。

「気に病まないで下さい、私も同じこと考えちゃったんだし……あ、信号青ですよ。渡っちゃいましょう」

そう言うと彼女は彼の手を引いて、交差点を駆け出した。渡りきってからため息をつく。

「まるで蒸し風呂の中にいるみたいですね……汗で熱を発散できている気がしません。大丈夫ですか?」

「なんとか」

こんな時でさえ彼を気遣う彼女と、気の利いたことを言う元気はないが黙って彼女の手首を掴み直して、手近な店に避難させる彼。

……某庶民の味方のどこにでもある有名衣料店だ。

「いやもうこれは諦めて、家に帰ろう」

彼は店のエアコンの冷風を受けながら、自分の体を見下ろしてため息をついた。

自分の

この衣料店があるビルの地下二階は、O江戸線S宿西口駅に直結している。

そこから出ている地下鉄に乗れば、自分の住む東S宿には四分で着くと彼は言う。

「ええー。でも帰って、それからどうしますか? いつものおうちデートでやるようなことしか出来なくなっちゃうような……」

と、彼女は笑顔を曇らせて、少し残念そうに唇を尖らせる。

涼しくなった空気にほっとしたような表情を見せつつも、デートに未練があるようだ。

──実はここ一、二か月ほど、彼女は勤務時間外の委員会や研究の準備で忙しくしていた。だから今日のデートは楽しみにしていたのだ。

看護師であり世間の休日とは全く無関係な働き方をしている彼女と、エンジニアであり土日休み固定の彼とでは、休みが合う日は滅多にない。

だから、デートの日程合わせは自然とどちらかが無茶をする形でやることになる。今日は彼女が無茶をしていた。

夜勤明け……つまり、彼女は昨日の昼から今に至るまで一時間ほどしか寝ていない状態で、この場所にいるのである。

夜勤明けな上に時間外業務でボロボロなので、流石にあまり遠くに行くことは出来ず、場所は近場の新宿になってしまったのだが。

「でも駄目だ。夜勤明けの君に無茶をさせるわけにはいかない」

彼の答えは変わらない。

彼は彼女が逃げないようにしっかり手首をつかんだまま、有無を言わせぬ様子で首を振った。その様子からは彼女に対する心配がありありと見て取れる。

──彼にとってはいつものことだが、睡眠不足気味の彼女はいつもより少し

彼と彼女は七歳も歳の差があって、そのせいか彼は彼女に対してどうしても保護者のような接し方をしてしまう。社会人になって間もない彼女は軽率な行動をすぐにとるからだ。

「今日の君は明らかに睡眠不足で、いつもより弱っているだろ? 万が一にも熱中症で死んだらどうするつもりなんだ」

「でも」

「でもじゃない。俺は君が死ぬリスクがあるようなことは到底受け入れられないぞ」

そう言って、彼は彼女の頭を軽くポンとたたいた。

彼女は非常に背が高い。なので二人の身長差はせいぜい五センチ前後しかなく、決して保護者被保護者のような関係性には見えない。だが、出会ったきっかけがゲームであり、成人男性のアバターだった彼は少女のアバターだった彼女の手を引いて走り続けて戦っていた。最初からそんな関係だったためか、今でもそれが彼らにとっては自然な関わりかたになっている。

「とにかく、まずはいったん俺の家に引っ込もう。それで引っ込んだ後は……」

と、彼は言いさした後、むっと口を閉じて目を伏せて、引っ込んだ後のことについて考えた。

──二人とも何もかもがどうでもよくなるくらい汗で濡れてしまったのだから、家に帰ったら服は当然速攻で洗濯機行きで、体の方も汗を流さなければならないだろう。

(順番に風呂に入るのは、この場合ちょっと難しいよな……ってことはつまり……)

と、そこまで考えて、彼の脳裏にあまりに保護者らしからぬ

タイミングがいいのか悪いのか、いや間違いなく悪いのだが、自分の手からは彼女の体温も柔らかさも十分に伝わってくる。

彼は思わず一瞬彼女の手首を強く握ってしまったものの、すぐにその手を離して頭を振り、自分の考えをも振り払った。彼女の体調が怪しい時にそれはいけない。

「──ゲームが良いと思うなあ!」

「えっ?」

「ゲームがやりたいなあ! 俺はゲームが大好きだからなあ!!」

「は……!? あの、何言っちゃってるんですか? 暑さで頭がおかしくなっちゃったんですか……?」

と、彼女は先ほどまでの未練たらたらな様子から一変して、心配そうな様子で彼を見上げる。

「俺はゲームが大好きだぞ! 君は違うのか!?」

「いや私も大好きですけど、でも、えええ……?」

周囲で商品を物色していた人たちも、何事かと彼らのことをチラチラと見ていた。

彼女はしばらくの間オロオロしながら買い物客と一緒になって彼を心配そうに見ていた。が、フッと何かに気付いたようで、まるで名案を思いついた風にポンと自分の両手を合わせる。

「──そうだ! 熱中症が心配なら、お風呂とかどうですか?」

「ぶっ!!」

今まさしく自分が考えてしまったことを言い当てられてしまい、変な音を出してしまう彼。

「え、風呂……風呂!?」

「お風呂です! だってほら、バスボムで泡風呂とかやったら楽しそうじゃないですか?」

彼女は彼や周囲の人々の様子のおかしさに気をとめることもなく、至って平然とニコニコしていた。

──これは平常運転というより、彼女も暑さと寝不足で頭が参ってしまっているせいだろう。優しげな目は潤んでぼうっとしているし、頬は相変わらず綺麗なローズピンクに染まっている。……どう見ても体調赤信号だ。

「確か地下道の石鹸屋さんの簡易店舗なら、ここからすぐ近くのところにありますよね? あそこでバスボム買って、あとはファストファッションのお店で水着を買って、それで東S宿のおうちで泡風呂をやりましょう。SNSで見たんですけどあの服屋さん、今夏物のセールやってるんですよ。ぬるい水風呂にしたら熱中症対策にもなりますし。ね、ね?」

と、彼女は喋っているうちにますます自分のアイデアが気に入ったようだ。

しかし、彼のほうはというとまだ状況が

「……風呂? 風呂??」

「お風呂です! そうと決まったら行きましょう、まずはラメがぎっしり詰まったバスボムを探しに行かなきゃ!」

……と、彼女はガッと彼の腕をつかみ、

そうして地下道の石鹸屋簡易店舗で手頃な値段のバスボムを買い、衣料店で安くなっていた水着を試着もせずに買い(スタイルに恵まれた女の子の特権だ)、さっさと地下道に戻ってS宿西口駅の電車に乗り込んでしまう。

そんなこんなで彼と彼女は日差しの照り付ける東S宿の四階建てマンションの最上階に引っ込んで、そうこうしている間にも時計の短針はくるくると進み、二時間半ほど経過して、土曜日もいよいよ後半戦。

「楽しかったー!」

二人分の水着を放り込んだドラム式洗濯機がごんごんと音を立てて回り始めている。

彼女は頭から大判のタオルを

「お風呂デート楽しかったです、付き合ってくれてありがとうございました!」

エアコンの効いた空気で満たされた1LDKの居間の真ん中に彼女は座り込んでいる。

大きな単層ガラス張りの窓の外からは、いまだに殺人的な

日の光のせいだろうか、外の景色はなんとなく白っぽく見えて、電気もつけず日陰になっているからか部屋の中は青みがかって見えた。外はどう見てもまだまだ暑いが、ガラス窓で隔てられたこの部屋の中は安全だ。

「今度はあの水着を着て、一緒にナイトプールに行きましょうね。

あれも水が冷たくて非日常感があって、凄く楽しいんですよー」

そう言って笑う彼女の手元のサイダーがしゅわしゅわと泡立っている。ルームウェアは彼から借りたもので、汗で濡れた髪をシャンプーで洗ったためか非常にすっきりした様子だった。

「楽しめたようでよかったよ」

と、彼は苦笑交じりにタオルで頭を拭きながら冷蔵庫を開けて、

──お風呂デートなどというよく分からないことをやってしまったが、彼女が喜んでくれたのなら本当に良かったと、彼は心からそう思っている。

……いや、よく分からないことというわけではない。やるところではやる。

ただその場合のカテゴリーは、かなりの確率で成人向けだ。

(……

計画外のプレッシャーに弱い彼は、しみじみした表情でそんなことを考える。

なにせ風呂などという狭い空間だ、出来ることなどそんなにない。

しかし、曲がりなりにもデートであるのだから、乙女ゲームのイケメンよろしくあんな楽しみ方こんな楽しみ方そんな楽しみ方まで彼女に提案しなければならないのでは……と、彼は風呂に入る直前まで内心ブルブル震えていたのだ。

しかしふたを開けてみれば、彼と彼女の水着を着た状態でのお風呂デート(……?)は、いたって普通&健全な形で終わった。

もちろん、好きな女性の体のラインが出ている姿を見た彼に、やましい気持ちが起こらなかったわけではない。

……だが、彼女が大はしゃぎでバスボムの泡にまみれた自分たちの写真をスマホで撮りまくっているのを見ていると、気分は孫を見守るおじいちゃん、あるいはドッグランで大はしゃぎする大型犬を見守る飼い主てなものだったのだ。

(いや、どうみても孫じゃないな。大型犬だ。大型犬一択だ)

と、彼は自分を見上げて更に嬉しそうにニコニコしている彼女の姿を見てそう思った。

(しっぽを激しく振っているのが見える……)

人間である彼女にそんなものがついているわけがないのだが、彼にはなぜかはっきりとそれが見えた。

彼女は上機嫌でスマホをいじり、なにやら画像を加工しているようだ。

座り込んだまま上機嫌に作業に没頭している彼女を微笑ましく思いながらも、彼はなんとなく水を飲みながら窓辺に立った。

彼が窓の外に目を向けると、日差しは少しずつ夕暮れ前のそれに変わりつつあり、金色と夕日色の境目のような光が都心のビル群を照らしているのが見える。空は日差しの色が変わってもなお

(服を洗濯中だから彼女には適当な格好をさせてしまうことになるが、日が落ちたらまた外に出てもいいのかもしれないな……あんなに外に出たがっていた訳だし。

外の店に食事に出るだけでも……いや、そういえば夜勤明けだったか。いつもの感じだと、たぶん後二、三時間もしたら寝落ちしていそうだよな……)

と、彼は長時間の水遊び後特有のけだるさにつつまれながら、色々なことを考える。

夜勤明けの彼女は神経が高ぶっているせいか、昼のあいだは妙にハイテンションなことが多い。

しかし、そんな時の彼女は夕方が近づくにつれてだんだん無口になっていき、むすっとした表情になり、いきなりガクっと寝てしまうのだ。

……その姿はまるでゲームの中で初めて会った時にダウンしてしまった彼女のようで、そんな風に明らかに異常な眠り方をする彼女を見て、『夜勤』という勤務体系の過酷さ異常さについて彼は改めて考えるのだった。

Drawings8

あけましておめでとうございます。今年もお手すきの時に遊んでいただけると嬉しいです。

Twitterにイラストを上げる一方こっちに上げるのをすっかり忘れていました…。

バールナース本編の裏主人公、組み立てられず面倒くさくなって放置された通販で買ったスチールラック。

「どうせ助からない世界の中で」

絵に文字が入れられるようになったので嬉しくなって色々入れてました。

ネチコヤンTシャツのある暮らし

色を塗る段階に入ってから急に何もかもが嫌になった(色塗りが面倒くさくなった)

スマホで仕事してる蒔田君

夕ちゃん。夜勤明けにボーッとしている間に窓から入ってくる日の光が移動してしまいお弁当に日光が直撃してしまっている図。

朝倉。

このままではヤバい。

コロナコロナで大変な時代にドゥームスクローリングはよくないですよ。

バールナース作中屈指の美形キャラと普通の日本人青年設定のキャラを並べて描いた。普通枠キャラの方も何だかんだでまあまあイケメンぽい結果になりがちなので難しい。

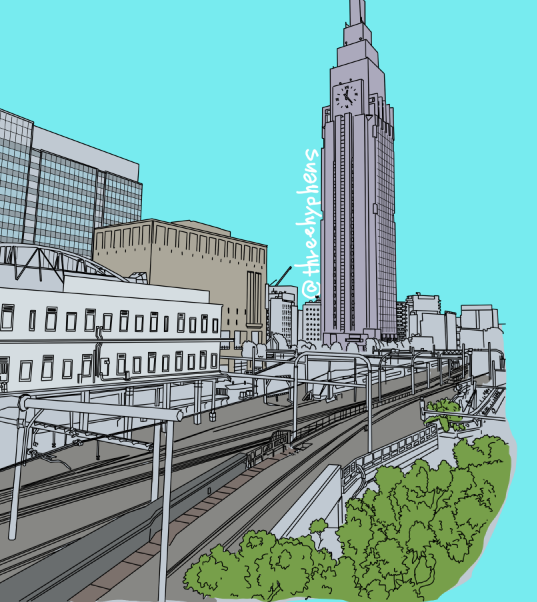

新宿。

外出したい気持ちを込めて描いた。このご時世の看護師は滅多に外出できないですね…(つらいね…)

高校時代のオシャレなんかするよゆうもないヤングケアラーだった夕ちゃん。

笹野原「去年の今頃は朝倉さんと『来年はサンタコスが干支コスして家飲みしたいね』って話していたんですよ…コロナ全然おさまらなくて駄目でしたけど」

蒔田「それは残念だったな。…。…干支コス?(干支コス?)」

英訳版挿絵。

今年もたくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。寝られる人はたっぷり寝てねッ!

Drawings 7

笹野原(どーしよー……)

退勤時に彼氏と会う流れになって喜んで退勤したものの、ナース服脱ぐための更衣室で今朝選んだファッションは男性ウケとか一切考えないオシャレ好き女だけが好きなタイプのやつ(ドロップショルダーのダボダボテーラードジャケット+男からはボンタンにしか見えないコクーンパンツ)だったことを思い出して「こんな時に限って…!」って気持ちで待ち合わせ場所まで来た夕ちゃん(説明が長い)

しかもハイヒールなので確実に蒔田さんより目線が上になるし……なんて諸々のことを気にしていたら蒔田さんがやってきて、そのもろもろの悩み事についての話になり、「……何が嫌なのかよくわからんが、身長が近いほうがやりやすいことも色々あるだろうし、そんなに気にしすぎることもないのでは? ほら。キスがしやすいとか手をつなぎやすいとか」って適当なフォローの言葉を言われた夕ちゃん↓

笹野原(どうせ何もしないクセに……)

説明が長い。

笹野原「まきたさーん、バスタオルとハンドタオル、買い足してもいいですか?」

蒔田「えっ足りないか?」

笹野原「全然ですー」

蒔田さんちのお風呂を借りた夕ちゃん。

一人暮らしで自炊しない男の人の家、タオルの数が異様に少ないというあるある。

なんかどちらかにとって悲しいことがあったんだと思う。

職場の機嫌の悪い時の蒔田さん。

しょっちゅう距離感のおかしい女ストーカーに付きまとわれたり抱き付かれそうになったり、婚活女子から「真面目そうだし遊んでなさそうだし、この人『程度が』私には丁度いいかなー」って本心が見え透いているナメきったアプローチを受けることが多いので、すっかり素で感じの悪い人になってしまっている。夕ちゃんがあまり知らない蒔田さんの一面。

……って話を居酒屋で聞いた三田村君の感想。↓

三田村「それ絶対相手が自分の好みじゃなかったってだけっしょ?」

バールナース屈指のノンデリ。

このあと「絶対好みの相手だったら流されるまま付き合っちゃうでしょ昔の俺そうだったも」まで言ったところで蒔田にあごをつかまれる(そして「たいたいたい」になる。)

蒔田(好み……なのかなあ……)

気が付くと表情筋がゆるんでいる相手ではあるけれども。

三田村君にいきなり観劇に誘われ「いやそんなところに行けるようなかっちりした服持ってないから……」と断ると「だと思った」という言葉とともに服を買いにつれていかれ、三田村君の趣味っぽくない妙に年齢高めの人に好かれる服を選ぶなーと不思議に思っていたら、観劇もだけど後日三田村家の両親に朝倉を会わせる時用の服だったことが後日発覚して「だから三田村さんは毎度毎度外堀の埋め方が怖いのよ!!」ってブチ切れることになる朝倉(今はまだ状況が分かってない)(三田村君は彼女に対するお金のかけ方が某三田の大学&不動産屋業界仕込みでマジで狂っているのでこの服もワケわからんレベルのお値段)

朝倉「行ってきたわよチワワとアフガンハウンドのいる豪邸に!!」

笹野原「ひーマジですか」

って絵に描いちゃったんだけど、狆だわ。チワワじゃなくて、狆だったわ。